GenderOpen – Ein Repositorium für die Geschlechterforschung (Web)

GenderOpen – Ein Repositorium für die Geschlechterforschung (Web)

Auf GenderOpen werden seit 2017 wissenschaftliche Texte Feld der Geschlechterforschung, die zuvor in anderen Medien wie Zeitschriften erschienen sind, online gesammelt. Sie können hier – kostenfrei – heruntergeladen werden.

Der Bestand wird laufend erweitert. Derzeit sind bereits mehr als 2.000 Texte eingestellt, die zwischen 1978 und 2023 publiziert wurden. Das Schlagwort „Geschichte“ ist dabei aktuell 1.470-mal vergeben worden (Link).

Call for participation

Autor:innen sind außerdem eingeladen, eigene Texte unter Open-Access-Bedingungen als Erst- oder Zweit-Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen.

Finanziert wird GenderOpen von der DFG. Die Ziele sind:

- Veröffentlichungen aus der Geschlechterforschung als Open Access-Publikationen an einem zentralen Ort zu sammeln, um sie möglichst umfassend abzubilden und dauerhaft und unkompliziert frei zugänglich zu machen.

- Die Geschlechterforschung ist im Gegensatz zu vielen anderen wissenschaftlichen Fächern relativ jung und durchläuft derzeit einen starken gesellschaftlichen Validierungsprozess. GenderOpen will dazu beitragen, die Geschlechterforschung zu stärken, indem die wissenschaftlichen Ergebnisse nach außen präsentiert sowie leichter verbreitet werden.

- Als zentrale Anlaufstelle will GenderOpen Autor/innen unterstützen, die Texte im Bereich der Geschlechterforschung produzieren. Dabei geht es einerseits darum, ihnen eine Plattform zu bieten, auf der ihre Texte auch Jahre nach der Erstveröffentlichung eine hohe Reichweite haben und die langfristige Verfügbarkeit gesichert ist.

- GenderOpen will zudem Autor/innen über ihre Rechte und Möglichkeiten im Bereich der Zweitveröffentlichung informieren, die ihnen im Rahmen des deutschen Urheber/innenrechts gegeben sind.

- GenderOpen will die Geschlechterforschung dabei unterstützen, die Vorteile des elektronischen Publizierens unter echten Open-Access-Bedingungen auch zu nutzen.

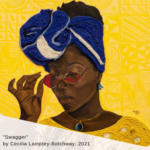

Remedial Herstory: A Journal of Women’s History for Educator

Remedial Herstory: A Journal of Women’s History for Educator  Wienbibliothek im Rathaus; Katharina Prager

Wienbibliothek im Rathaus; Katharina Prager  Katerina Dalacoura, Vaia V. Geragori, Maria Paitaki, Vasiliki Papadopoulou, and Kostas Tsampouras (Crete), Krassimira Daskalowa and Valentina Mitkova (Sofia), Giorgos Manios (Athens), and Ivana Pantelić (Belgrade)

Katerina Dalacoura, Vaia V. Geragori, Maria Paitaki, Vasiliki Papadopoulou, and Kostas Tsampouras (Crete), Krassimira Daskalowa and Valentina Mitkova (Sofia), Giorgos Manios (Athens), and Ivana Pantelić (Belgrade)  Tijdschrift voor Genderstudies

Tijdschrift voor Genderstudies  2024 Roundtable for Black Feminist & Womanist Theory

2024 Roundtable for Black Feminist & Womanist Theory  Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung (ÖGGF)

Österreichische Gesellschaft für Geschlechterforschung (ÖGGF)